「日本の賃上げ祭り」を斬る!

VOL.4 非正規雇用にまつわるウソ

このコーナーは、『HR AGE』編集長の中久保佑樹(株式会社ヒューマネージ)が、雇用のカリスマ・海老原嗣生氏の胸を借り、世間一般で言われる雇用問題について、何が正しいのかをテーマごとに集中連載で解き明かして行きます(ヒューマネージ代表・齋藤亮三も同席)。節々に人事・雇用に必要な基礎知識を盛り込み、ニュース解説のようにご覧いただけて、かつ経営・人事に必要な“眼”につながる記事を目指しました。多少の脱線はありますが、私自身、このハードな筋トレのような集中連載を通じて、データ、事例、政策、法律…世界や歴史を見渡した本物の知識を身につけていきたいと思います。人事の皆さまにとって、少しでもお役にたてば幸いです。

「氷河期世代が非正規を増やした」はウソ!

中久保:かー、見て下さいよ、海老原さんや齋藤さん世代が反省すべき話が新聞に出てますよ!40代従業員の年収が、1990年と比べて27万円も下がっていると!* お二人のようなバブル逃げ切り世代は20代の頃からこの世の春を謳歌し、50代後半になっても余裕しゃくしゃく、優雅な生活。*国税庁発表 2021年給与所得者年収

齋藤:中久保は相変わらずだなぁ。僕らはバブル崩壊の辛酸をなめて、後輩も入らず出世も止まり、万年雑用係と呼ばれた辛い20代後半を過ごしているんだよ。2000年前後の金融不況期には、商社冬の時代と呼ばれ、倒産の危機が叫ばれたりしてた。君は何にも知らない。

中久保:その後、齋藤さんは予想もしていない経緯だったとはいえ、ヒューマネージをMBOし、社長になった…今でもセンベロばっかの海老原さんはともかく、やっぱ齋藤さんは許せん(うらやましい)。

海老原:…しゃ、社会では、世代間格差よりも個人間格差の方がおっきいんだわ…。とまれ、マスコミが煽る世代間論争をもとにした「給与が上がらない論」については、あまりにも誤解が大きいから説明しておくよ。まずさ、40代の平均年収が下がっている一番の理由は、よく言われる通り非正規社員が増えているから。

齋藤:実際に1995年と25年後の2020年の非正規社員の人数を比べると、1100万人も増えて、2100万人にもなりますね。これは働く人の実に3人に一人ですよ。

中久保:そう、氷河期世代がまともな就職ができずに、40代になっても不安定雇用にあえいでいることがその要因でしょう。

海老原:いや、それが大間違いなのだよ。確かに40代の就労者を見ると、非正規が3割を超えている。でもさ、その内訳をみると、8割以上が女性であり、男性は少数派。しかもその少ない男性のうち、圧倒的多数の7割以上が高卒以下なのだ。大卒で40代非正規というのは本当に少数。氷河期世代が就職できずにいたから非正規が増えた、というのは世に憚る大きな誤解なんだ。これはまた、どこか別の機会に細かく説明することにしよう。

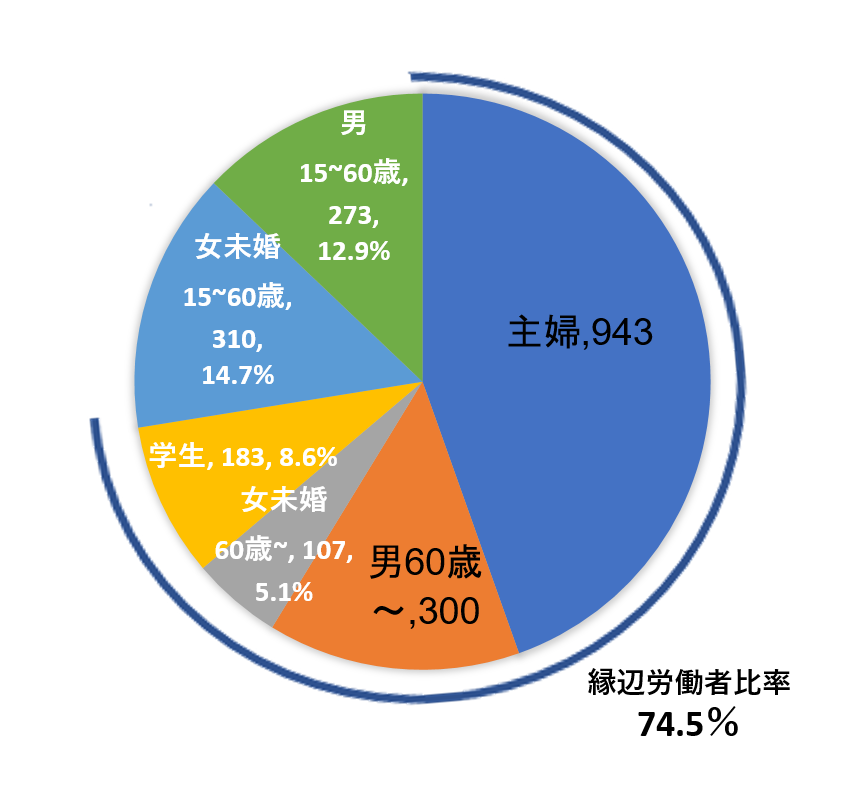

非正規の主体は「主婦・学生・高齢者」

中久保:じゃ、一体なんで非正規は増えたんですか?

海老原:まず、自分の周りを見回してみよう。君のお母さんは、働いている?

中久保:いまは働いていないですね。

海老原:君自身は大学時代働いていた?

中久保:海老原さんの出身大で図書館の仕分けと返本バイトを少し…

海老原:…非正規ってさ、主婦や学生が多いことは紛れもない事実だよね。

齋藤:最近では、定年再雇用で身分が非正規に変わるケースも多いですよね。それから、年金額では足りないからと、高齢世代が働いているケースも。

海老原:その通りです。こうしたオーバー60世代での非正規も急増しています。主婦・学生と合わせると全体の7割以上、1500万人近くがこうした人たちなんです。労働経済の用語では、こうした人たちを「縁辺労働者」と呼んでました。

中久保:なんか、隅っこの労働者みたいで、少し差別的な言い方ですね。

海老原:俺もそう思う。もともと、稼ぎに出るのは一家の大黒柱たる夫のみであり、その周辺にいる妻・老親・子供は、家計補助的に働く、という労働観から来た言葉だったんだ。

齋藤:それくらい、昔は老親も妻も働かないものでしたね。世は専業主婦が主流で、共働き家庭は、家に帰っても母親がいないから「鍵っ子」なんて呼ばれてましたものね、僕らの世代では。

人口減を縁辺労働者の社会参加でしのいで来た

中久保:主婦・高齢者・学生が働くようになって非正規が増えたことと、給与が上がらないことと、何の関係があるんですか?

海老原:その前にさ、日本って人口減少社会だろ。15~65歳の生産年齢人口に限るとすでに1995年をピークに減少に転じてるんだよね。直近までの減少はなんと1300万人。さあ、ここで問題。これだけ生産年齢人口が減った中で、就労者数はどうなったか?

中久保:普通に考えれば、1000万人近くは減ってるでしょうね。

齋藤:そう、この年代の労働参加率は8割を超えてますから。

海老原:でしょ?ところが、なんとなんと400万人も増えてるんです!

中久保・齋藤:えええええっー!!!。

海老原:タネ明かしをすると、生産年齢人口、つまり正社員相応の人口が激減する中で、それを補うように、今まで働いていなかった主婦・高齢者・学生が社会参加した。当然、こうした人たちはフルタイム労働が厳しいから、パートで非正規が激増することになった。

齋藤:非正規の増加というのは「正社員切り捨て」で起きたのではなく、人口減少の中で社会的労働シフトが起きた、ということなんですね。

海老原:そうなんです。で、ですよ。今まで一人の正社員で担ってた仕事を、複数名の非正規パートで分業する形になれば、当然、一人当たりの給与は減るでしょ?つまり、この30年は、平均給与が上がらなくて当たり前でもあったわけですよ。

主婦・高齢者・学生は昇給よりも望むことがある!

中久保:一つ気になることがあります。もしも、ですよ。非正規労働者が正社員と同じ給与水準であったならば、給与ダウンにならなかったんじゃありませんか?

海老原:まあ、短時間労働ということで、それでも一人当たりの給与は下がっただろうね。ただ、確かに時間当たりの賃金では低下しなかったともいえる。やはり、非正規は時給が安いことは間違いない。たとえばさ、欧米ではレジや配膳などのいわゆる日本の非正規領域の仕事でも、パート時給が2200円とか、大都市だと2500円にもなるんだ。これはどうしてだかわかる?

中久保:第一回でやりましたよね。外需産業はともかく、内需産業というのは、いくら価格を上げても、国外に出ていくことはない。だから、欧州では、企業横断型の労働組合が、徹底的に交渉して、賃金を上げまくる。全企業一律の賃上げなので、事業者も一斉価格アップでその昇給分を吸収する。そんな構造にあると。

齋藤:そのおかげで、ハンバーガーとポテトとコーラを頼むと1000円にもなる社会。

海老原:はい。一つは、その横断型労組がないせいで、日本は昇給→値上げのスパイラルが起きなかったこと。もう一つは、やはり「縁辺労働者」に関わるんだ。そもそも、彼らの家計には主たる柱が別にある。夫の稼ぎや、年金などね。だから、家計補完的な賃金で十分という思いがある。当然、賃上げ要望も弱い。その上、職歴ブランクや年齢などから、なかなか雇い口が見つかりにくい。だから余り文句を言わない。

齋藤:加えて言わせてもらうなら、不況にでもなった時は、「自分は犠牲になるから」夫や息子の雇用だけは守ってほしいと考える。そういう意味で、経営者にとって誠に都合の良い存在だったんですね。

海老原:あとさ、最近、繁華街とか歩いていると、バイト募集の張り紙などで、やけに時給が高いのに気づかないかい?

中久保:確かに!どこでも普通に1000円を上回る金額で、渋谷や新宿なんかだと1500円も超えますよね。これは一体…?

海老原:この流れは続くよ。近いうちに首都圏繁華街の深夜帯バイトなら、2000円になるんじゃないかな。

齋藤:一つには、最低賃金の急上昇があるとは思うんです。でも、募集金額はそれよりもはるかに高いから、ほかに何か理由があるんでしょうね。

海老原:その通り!なんです。長らく日本は、パート、バイトという形で働いていなかった主婦・高齢者・学生を低賃金で労働に取り込んできました。それが、1、2年前から全くうまく行かなくなっているんですよ。

前期高齢者は激減、女性は総合職で継職という盲点

中久保:1、2年前からって、コロナの影響ですか?

海老原:いや、それこそ人口構造と雇用構造の問題なんだ。まずね、労働参加している高齢者のほとんどが65~74歳の前期高齢者なんだ。さすがに75歳過ぎたらそうそう、働くこともできないでしょう。でね、その前期高齢者が2020年まで1700万人程度で高止まりしていたんだけど、それが、2020年以降激減期に入り、2025年まででなんと250万人も減少するんだ。

齋藤:第一次ベビーブーム世代がどんどん75歳になっていく時期に重なりますからね。

中久保:でも、女性活躍はまだまだ進むから、それで穴埋めができないんですか。

海老原:それも大きな勘違いなんだ。確かに女性活躍は大いに期待できる。ただそれは、量ではなく、質に転換しつつある。元々、昔の性別役割分担時代の世帯では、子どもが生まれると、妻は家に入り、仕事を辞める。そうして、子どもが学齢期になり、子育てがひと段落するころ、再び社会に出るというライフサイクルだった。これだと、40歳近くになって仕事ブランクが10年もあるわけだから、なかなか正社員の仕事が見つからない。それで、多くの女性は泣く泣くパートで労働再開するしかなかったわけ。それがね、昨今は会社も手塩にかけて育てた女性総合職社員を、家事だ育児だで、容易に辞めさせなくなった。

齋藤:経営者として、よくわかります。もはや、優秀な女性抜きでは、会社は成り立たちませんよね。そこを見込んで、わが社では早くから、両立支援策を取り入れてきました。

海老原:確かにヒューマネージには既婚の優秀な女性が多いですよね。ま、ともかく、こうした流れの中で、育児ブランクからパート復帰する主婦は激減している。結果、2019年をピークに女性非正規は減少に転じたんだ。対して、女性正社員は海老反るように、一貫して増加中。つまりね、もう主婦が、バイトやパートの主柱になるということは期待薄。彼女たちは今後は、正社員としてキャリアを伸ばし、管理職になっていく。

齋藤:やはり、女性活躍は量から質への転換点ですね。

欧州型社会への移行と国民的議論

海老原:社会全体を見渡すと、今の日本では、非正規従業員の成り手が希少になっている。だから、バイト時給が急上昇しているわけ。これが続くとどうなるか、わかる?

中久保:そうしたら、ハンバーガーとコーラとポテトで1000円!なんて、欧州のような世界になるかも…。

海老原:その通り。

中久保:ただ、それによって飲食業や販売業が縮小するので、社会全体は貧しくなるんじゃないですか?

齋藤:君はまだ、経営が分かってないね。販売数量は減るだろうけど、単価がアップしている。しかも、原価は変わってないので、粗利=付加価値は増えてる。これを数式に落とせば、売上額も生産額も減りはしないことになります。いわゆる、「高い給料もらうけど、高いものを買う」欧州型社会になっていくということ。

海老原:さらに言えば、各種サービスが高単価になれば、家で食事をし、洗濯もクリーニングを使わず、家でするようになっていく。結果、家事労働が増えるので、その分担が必要になり、結婚率も上がると言われてるんだ。こうした社会観の変化が、目の前に迫っている。給与レベルの問題に留めず、国民的議論が必要な時期なんだ。

中久保:うちは、家事分担について、家庭的議論が重要になりそうです。

中久保:非正規社員の増加の正体は、氷河期世代の就職ではなかったんですね、勉強になりました。

齋藤:就業者数が増加していることも驚きだったよね

中久保:海老原さんのいうように、バイト時給があがってハンバーガーとポテトとコーラを頼むと1000円にもなる社会になってしまうのか…

齋藤:大丈夫、氷河期のように懐が寒くならないような配慮はするよ

中久保:(無言の笑顔)

齋藤:なんでニヤニヤしてるんだ…?

中久保:いつの時代も世代も、スマイルは0円ですから☻

齋藤:………

『「日本の賃上げ祭り」を斬る!』テーマはここまで!

次回シリーズにもご期待ください

Articles

シリーズ一覧

海老原氏インタビュー

.png)

-1.png)

.png)

-1.png)