未曽有の人手不足にどう立ち向かうか?!

VOL.1 人材不足の本丸は、非正規領域

このコーナーは、『HR AGE』編集長の中久保佑樹(株式会社ヒューマネージ)が、雇用のカリスマ・海老原嗣生氏の胸を借り、世間一般で言われる雇用問題について、何が正しいのかをテーマごとに集中連載で解き明かして行きます(ヒューマネージ代表・齋藤亮三も同席)。節々に人事・雇用に必要な基礎知識を盛り込み、ニュース解説のようにご覧いただけて、かつ経営・人事に必要な“眼”につながる記事を目指しました。多少の脱線はありますが、私自身、このハードな筋トレのような集中連載を通じて、データ、事例、政策、法律…世界や歴史を見渡した本物の知識を身につけていきたいと思います。人事の皆さまにとって、少しでもお役にたてば幸いです。

海外の高給与に惑わされるな

中久保:今年の春闘、賃上げ率がなんと5.58%にもなったそうですよ。34年ぶりの大盤振る舞いだというじゃないですか。最低時給も史上最大の上げ幅で、全国平均1000円に乗りました。このモメンタム、大切にしてぜひわが社も大幅な賃上げを望みたい!

齋藤:本当に毎回懲りないなぁ…。春闘の結果は、バブル崩壊後、賃上げよりも内部留保を優先してきた大企業が、世間の批判にさらされ手のひら返しただけだろう。君は社内で着実に昇進昇給を果たしているから、それでいいじゃないか。

中久保:いえいえ、個人昇給とベースアップは別物です。こんなの人事の基本ですよね。何より人手不足の昨今、抜本的に給与体系全体を見直して、人材獲得競争に備えねばならないでしょう。それも、経営企画の責務です。

齋藤:まあ、それは一理あるな。確かに日本は先進国で「低給与」と騒がれ続けているし、わが社もグローバルな人材獲得を考えるなら、世界水準を見据える必要がありそうだ。その辺、どうなんでしょう。

海老原:国際的な人材獲得は素晴らしいですよね。AIやIOT関連など、アジアの優秀な人材獲得のために高給を用意する必要があるかもしれません。ただ、そうした話は一部のスペシャリスト採用に限る話だと思います。

中久保:国内を見ても、少子高齢化で毎年、人材が減っているじゃないですか。だから当然、全社的に大幅な昇給が必要でしょう。

海老原:いやいや、その辺はもう一度、Season1を振り返ってほしいところ。まずね、日本の給与が安いというのは、為替の問題に集約されるところが大きいこと。

齋藤:1$150円か1$110円かで、国際的な給与水準は3割以上、増減するという話でしたね。2018年くらいまでは110円が基本だったわけだから。

海老原:はい。次に「超高給」という国は、その多くが千葉県・埼玉県よりも人口が少ない小国ばかりで、大国というのはアメリカくらいということ。

齋藤:ドイツ、イギリス、フランスなどの大国は、1$110円換算だと日本並の給与にしかならないという事実。

海老原:そうなんです。それに、アメリカを見ても地域差が大きく、西海岸が突出して高給ですが、東海岸はそれほどでもなく、中部などは西海岸の半分くらいしか年収がありません。

中久保:でも、ですよ、ITエンジニアや企画職など、なんだか景気の良い話を聞くではないですか。

海老原:それは事実だけど、たいていはほんの少数のエンジニアや、グランゼコールや有名MBA卒の一部の人材が年収の高い層ということ。だから、こうした人材向けに一部の給与制度を変更するのが、今、大企業でも流行っている。さっき話したことね。

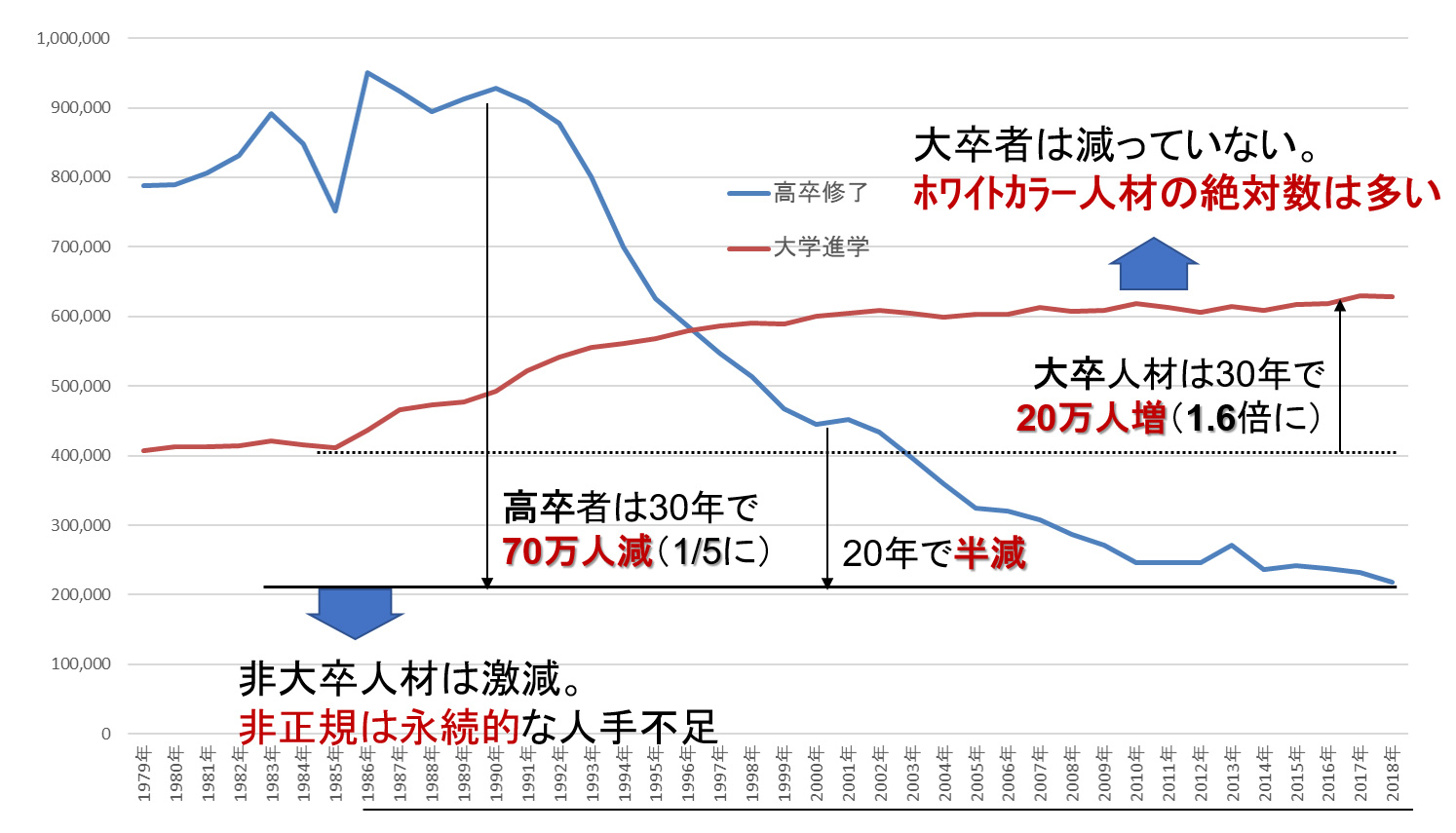

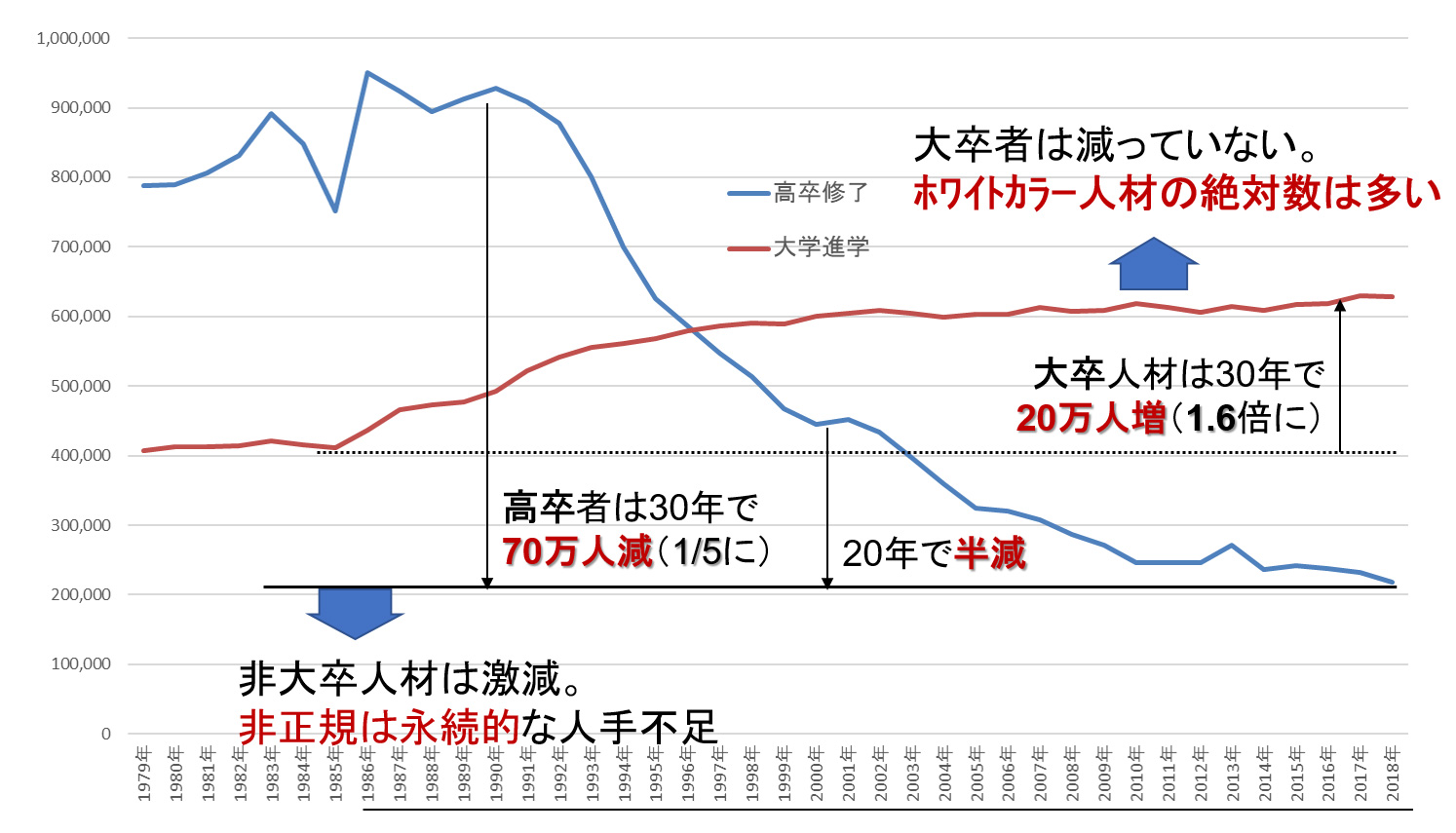

少子化でも大卒は増え続けているという事実

齋藤:海老原さんの話、経営者として非常に納得のいくもなのですが、この少子化の人手不足において、本当に賃上げ競争は起きないのでしょうか?

海老原:いや、矛盾するようですが、実は起きます。というより、既に起きています。

中久保:やった!

海老原:誤解するなって。君とは関係ない領域。非正規・非ホワイトカラーの職域が、これからほんの数年で、激変することになる。それこそ、大幅賃上げが起きる。

齋藤:それは意外ですね。大卒・ホワイトカラー領域ではないのですか?

海老原:そこが、多くのマスコミや識者の間違っている点なのです。盲点となっている事実を一つ、指摘しておきます。この少子化とはいえ大卒者は、私や齋藤さんの時代よりも、60%も増えている。つまり、大卒=ホワイトカラー予備軍は、少子化と全く関係ないということ。

齋藤:言われてみれば、大学の数は大幅に増えてますからね。でもそれは、あまり名前が知られていないような大学が増えたということじゃないですか?

海老原:そうした面も大きいでしょう。でもですよ、超有名校、たとえば、東大や京大、早稲田や慶応の大学生って、この40年で少子化が進んだことで減っていますか?

齋藤:いや、むしろ増えていますね。慶応はSFCができたし、早稲田は人間科学部とか国際教養学部とか新しい学部ができていますものね。MARCHや関関同立に関しても、短大吸収や他大学合併、改組などでやはり増えています。東大・京大でさえ、医薬看護系中心に増員しました。

海老原:そう、大手企業が欲しがるような「名門大学」は、基本、定員を増やしています。

中久保:で、でもですよ。そうした名門大学だって、少子化の中で定員を増やせば、言い方は悪いのですが、質が下がるじゃないですか。

齋藤:そう、そこ。我らの時代と学年人口が半減しているわけだから、優秀な人材も半減しているのではないですか?

海老原:それがそうでもないのです。

ホワイトカラー予備軍は質量ともに人材層が厚い

中久保:にわかに信じられません。ベビーブーマー世代の1学年人口は210万人。今年大学を卒業する2001年生まれの人口は120万人。4割も減少しているのだから、人材層も相応に薄くなるでしょう。

海老原:データ的にはそうなんだけど、社会動態的には異なるんだ。実はね、僕らの時代、女性の多くは大学に行かず、高卒で就職するか、短大に進学した。親や教師は、「4大行ったら就職ないよ、短大行きなさい」と平気で言ってたんだ。信じられないよね。だから、当時の女性の4大進学率は10%ちょっとしかない。その4大進学者の多くも、家政学部や幼児教育などが主となる「女子大」に行っていた。共学の4大に行く女性は本当に少なかったんだ。

齋藤:私が卒業した慶応の商学部も、女学生は全体の4~5%くらいでしたね。

海老原:企業が大好きな、経済・経営・法・政治・商学部は、どこも男ばかりでしたよね。必然、企業が大卒総合職採用するのも男ばかり。

齋藤:言いたいことが分かりました!昔は人口が2倍いましたが、そのうち半分の女性をスポイルしていたということですね。今は人口が半分になったけど、しかし、男女共同参画が進んでいる。だから、人材層の厚さも変わらない、と。

海老原:さすがです、その通り。男女同じように働ける環境を作れれば、少子化の影響ってあまりないはずなんです。「少子化で大学新卒採用に困っている」という企業の多くは、すなわち、「男性偏重」「男社会」が改善できていない場合が少なくありません。私が取材して実感しているだけでも、金融・メーカー、そして総合商社もこの10年で急速に男女共同参画が進みました。

進学率上昇のあおりを受けて高卒就職者は激減

中久保:とするとですよ、少子化も「男女共同参画」でしのげるから、関係ないということになりますか?

海老原:いやいやいやいや、とーんでもない。それじゃ成り立たない領域があるのよ。もう一度、社会動態の話に戻るけど、学年人口が半減している中で、大学進学者数は増えている。このしわ寄せはどこに行くと思う?

中久保:ええと、高卒就職者が激減する、ということですか。

海老原:ご名答。その数は1/6まで減っている。高卒者が支えて来た建設や製造などは、新規人材が枯渇しているといえるだろう。同様に、短卒・専門卒、そして高専卒さえも減少しているんだ。彼・彼女らが担う領域の人材は、永遠に採用氷河期が続くだろうね。

中久保:それが昨今の最低賃金上昇につながっているんですか?

海老原:惜しいけど、違う。確かに今言った高卒・短卒・専門卒分野の給与も、昨今は上昇しているけど、彼・彼女らは、建設や工場、理美容、看護、服飾などで正社員採用されるケースが多いだろう。だから、最低賃金(=時給)とは関係なく、月給制で働く場合が多い。最低賃金に関わる仕事は、販売・サービス・飲食・宿泊などのパートやバイトが主となる。

齋藤:こうしたいわゆる非正規職だと、まず頭に浮かぶのは主婦パートですね。続いて学生。そして高齢者となりますか。

海老原:そうなんです。実際、2000万人を超える非正規労働者のうち、主婦・学生・高齢者で1500万人近く、7割にもなります。この「非正規人材の3大供給源」のうち、主婦・高齢者が昨今、激減しているんですね。

非正規人材の2大供給源が枯渇状態

齋藤:確かに。飲食店のバイト募集見ても、「時給1500円」なんていう張り紙をよく目にしますね。なぜそこまで人材難になっているんでしょう。

海老原:まず、一番大きな人材プールだった主婦層が、男女共同参画の進展とともに、正社員として継職するケースが増えたことが上げられます。昔は寿退社、出産退社などが普通でしたが、今は企業も女性を手離さないので、産休・育休を経て、短時間勤務で復職するのが当たり前となりました。つまり、退職→主婦→パートという経路が著しく細っています。概数でいうと、2019年以降、毎年30万人程度減少していますね。

中久保:あれ?でも高齢者はますます増えるんじゃないですか?

海老原:そこも盲点なんだ。確かに高齢者は増える。ただ、それは75歳以上の「後期高齢者」だけで、65~74歳までの「前期高齢者」は激減していく。さすがに後期高齢者になると体力的に労働は厳しくなるので、パートの主戦力層は前期高齢者なんだ。この前期高齢者が、2022年から2027年のたった5年で250万人、年間50万人も減少する!

齋藤:それは、ちょうど第一次ベビーブーマーが75歳到達で後期高齢者入りするからですね。75歳超えると、体力的にきついだけでなく、厚生年金加入もできなくなり、年金上乗せというメリットもなくなりますから、労働意欲は減退するのもさもありなんです。

中久保:主婦30万人、高齢者50万人※、合わせて年間80万人の減少ですか?!そのほとんどがパート・バイト分野で起きていると!!これは一大事だ……。

海老原:要約すると、非正規領域は深刻な人手不足で給料が急上昇する。一方、大卒は十分いるからホワイトカラー領域では少子化による給与上昇は望めない、ということ。中久保、残念だったな。

中久保:……。

※前期高齢者は毎年50万人程度減少が続くが、彼らの就労率は5割弱なので、労働者の減少は20万人強にとどまる。そのため、主婦と合わせて非正規の減少は年間50万人程度というのが現実的なところとなる。

中久保:海老原さんの話を聞いているといかに自分の中の固定観念が凝り固まっているか…

世の中の人材不足を解消するには賃上げ一択だと思っていたのに…

齋藤:確かに。人材不足といわれているのも本質的には、「非正規雇用」の主婦層・高齢者層の減少が一番大きいことがわかったな。

中久保:春闘のニュースにただ喜んでいる場合じゃなかったです。

齋藤:中久保自身の賃上げのモチベーションは一旦落ち着いたか。

中久保:いえ!そんなことはありません。僕は春だけでなくオールシーズン交渉しますよ!!

Articles

シリーズ一覧

海老原氏インタビュー

.png)

-1.png)