CMC研究職

■ CMC研究本部の思い

■研究者の育成

■ CMC研究力?

CMC研究本部におけるトピックスを中心に紹介します。

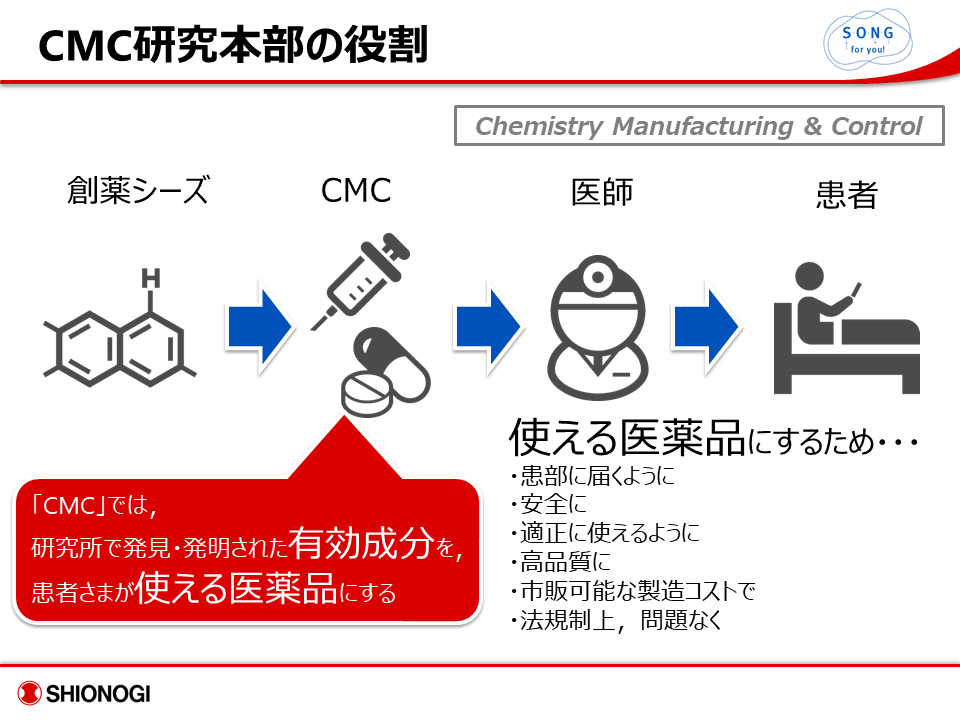

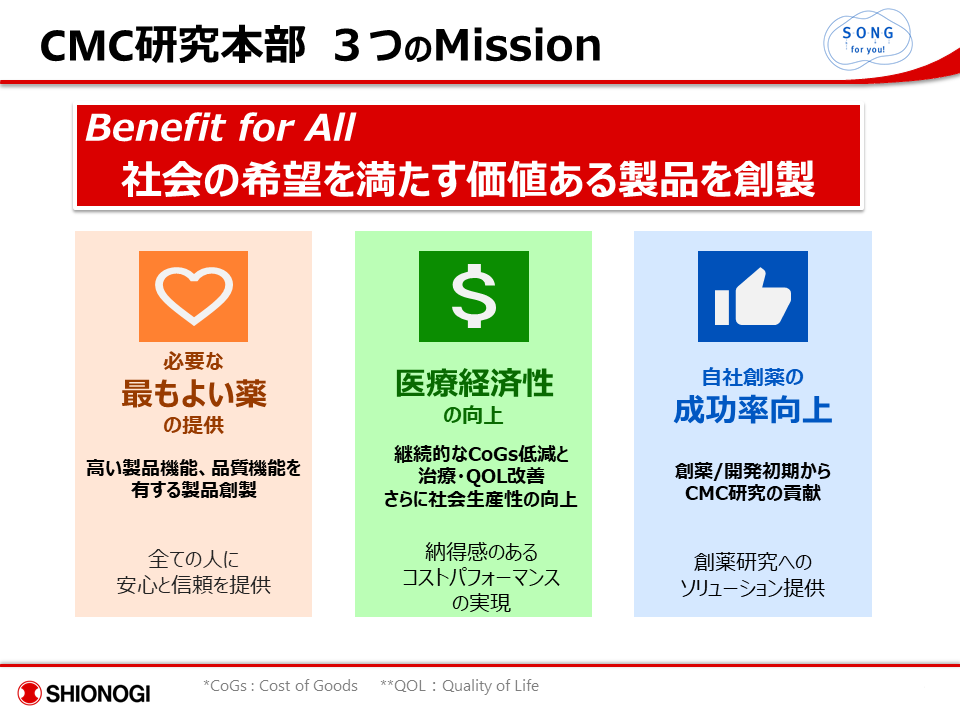

■ どんな業務内容?

創薬研究で見つけた候補化合物に、高い付加価値をつけて薬にする。

-

■業務概要

・製薬研究所のミッションは、原薬の研究・技術開発を通して、経済性の高い原薬の製造法の確立、迅速かつ確実な原薬の供給を達成し,最終的に患者様のQOL(Quality of Life)や医療経済性に貢献することです。

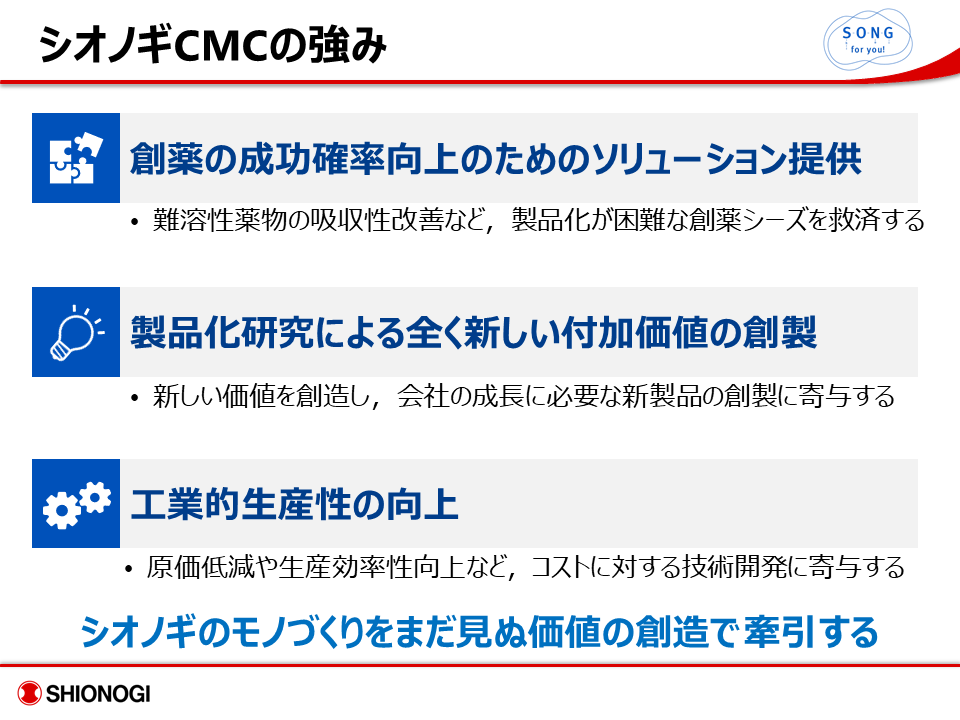

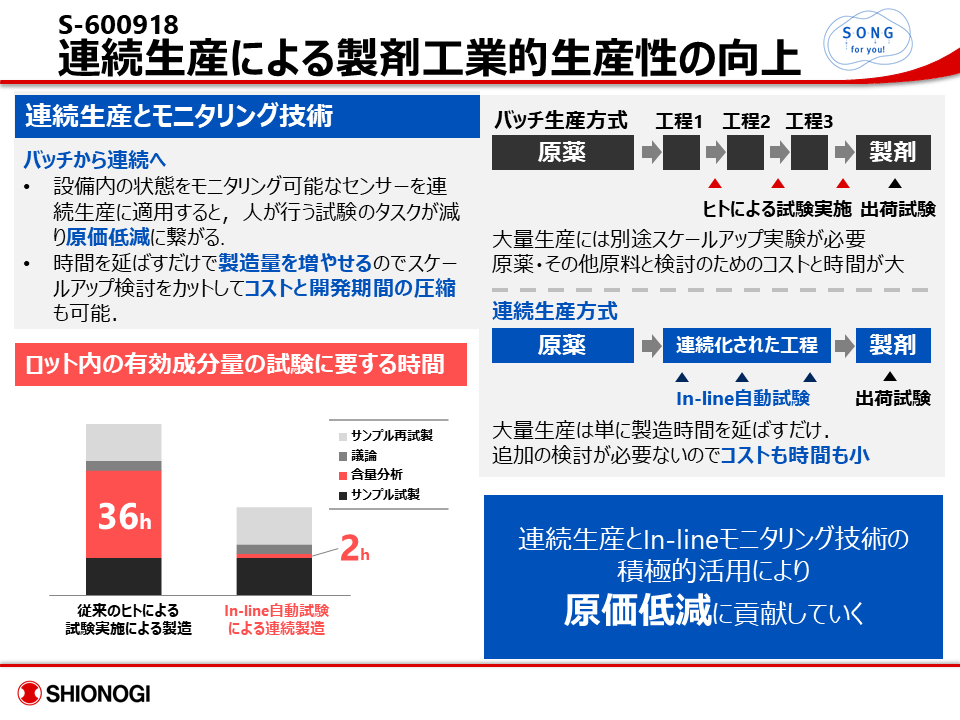

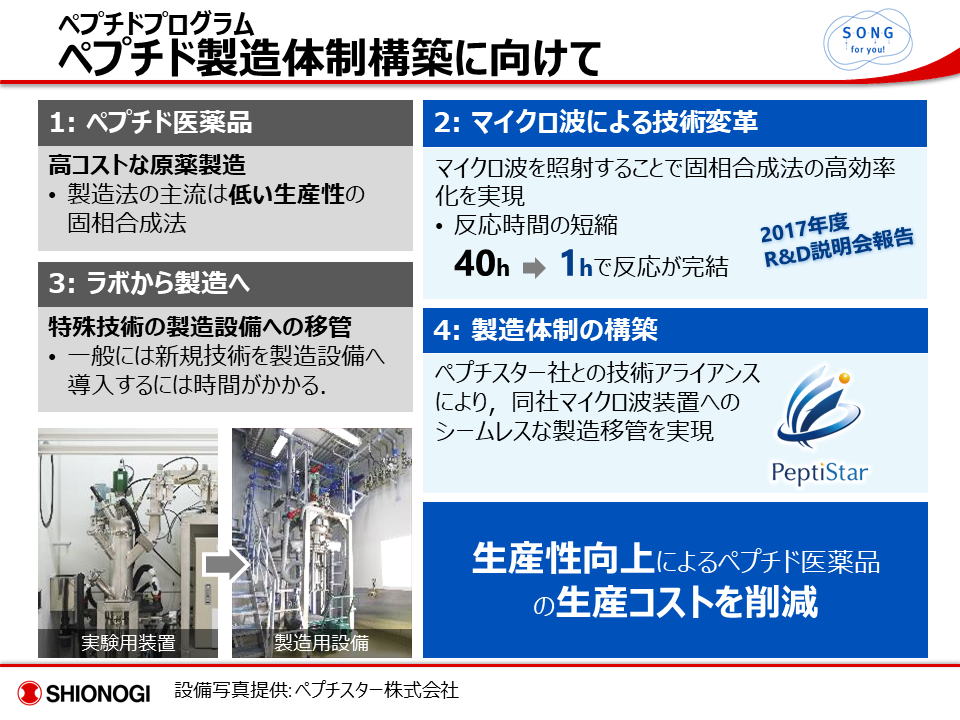

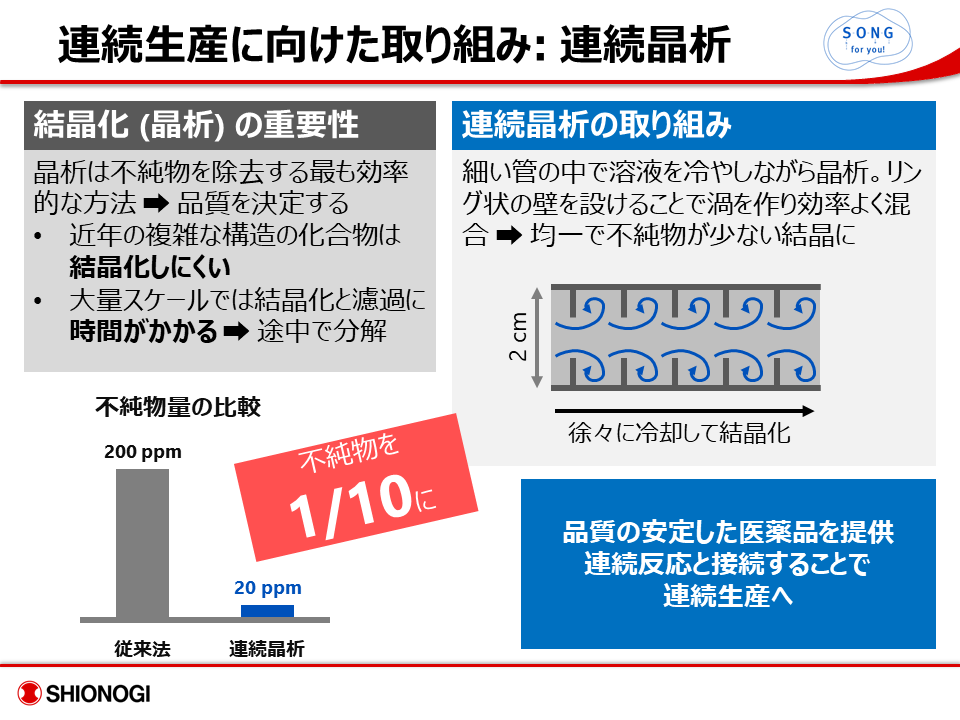

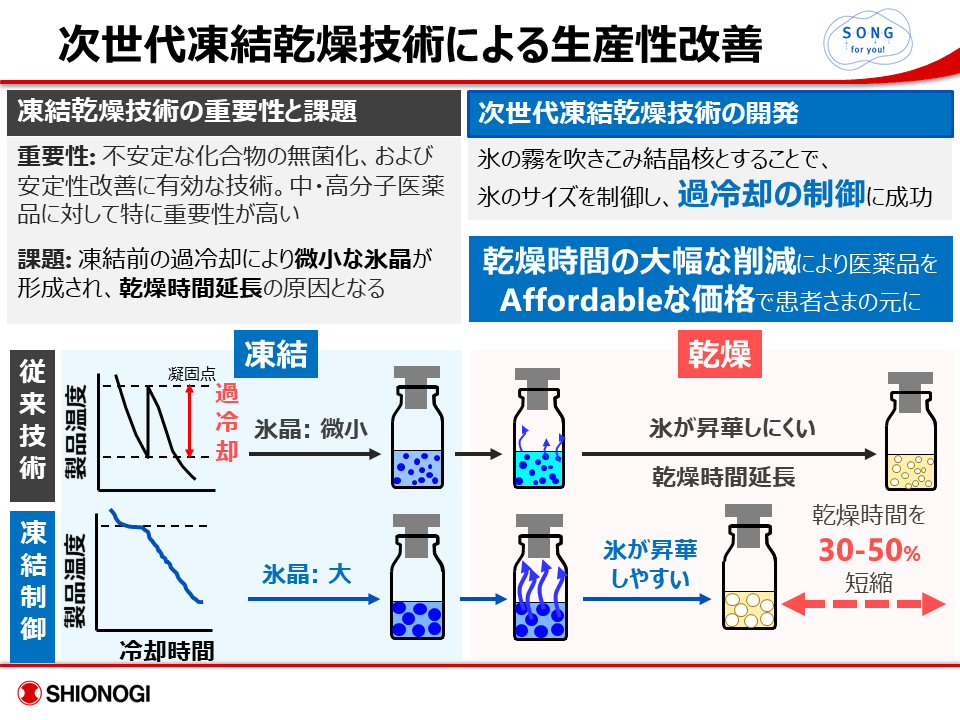

・原薬の製造法開発は、一般に、スピード(納期)、品質、コスト、環境(廃棄物削減、グリーンケミストリー)、安全(作業者保護、事故防止)等、多くの視点にもとづいて行われます。低分子原薬であれば、まず有機合成化学力をもとに合成ルート研究を行い、見出された合成ルートを、プロセス化学技術を駆使してスケールアップ(工業的)製造法を構築し、非臨床および臨床試験に必要な原薬を供給します。製造法を開発するだけでなく、化学工学的研究もとりいれながら、次世代のプロセス技術開発(連続生産技術等)も行っています。

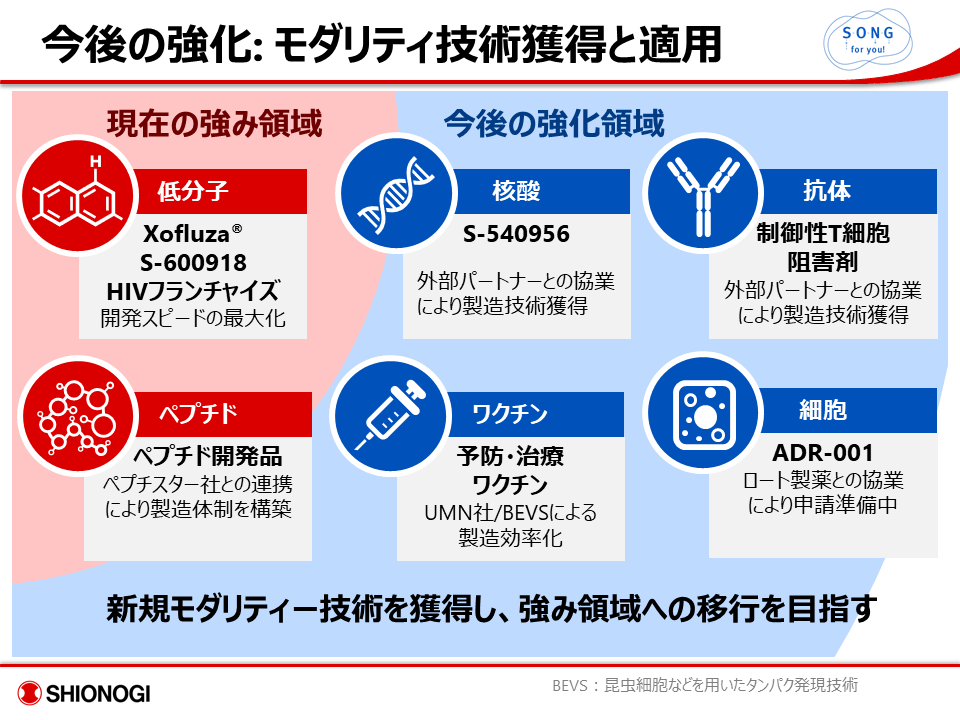

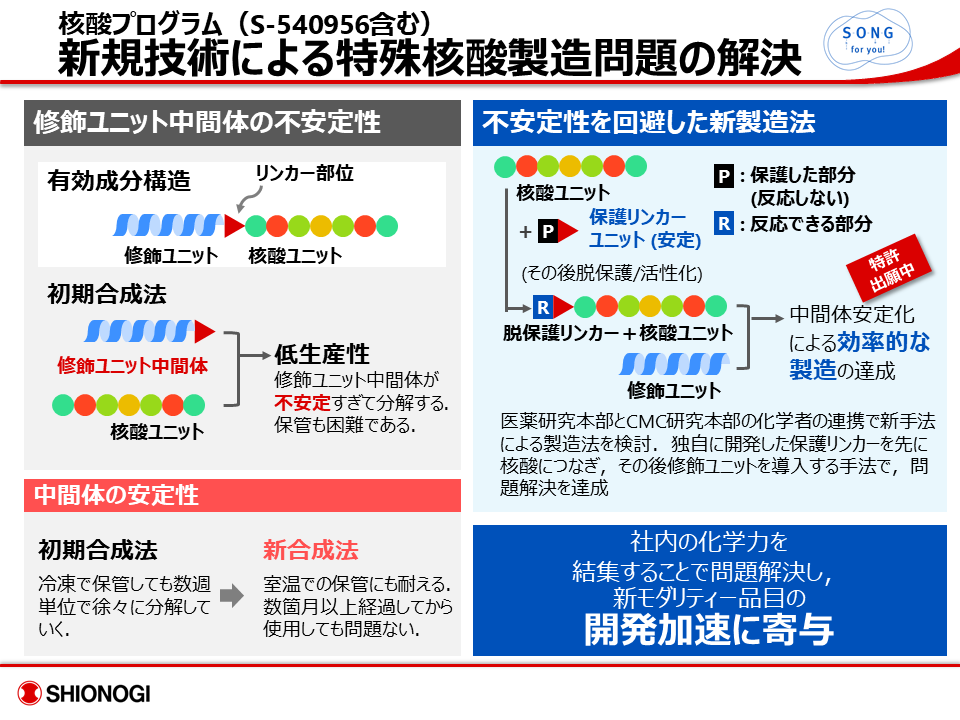

・これまでは低分子、ペプチド医薬品の原薬製造法開発を中心に行ってまいりましたが、最近では核酸、バイオ医薬品(抗体、ワクチン)等の製造法開発にも取り組んでいます。そのため、これまで強みとしていた低分子合成力のより一層の発展は勿論のこと、国内外の共同研究先や委託先等とのコラボレーションを通して、新たな技術導入・技術開発を日々行いつつ、研究者一人一人、組織の能力発展・成長に取り組んでいます。

・我々独自の強みを持ち、世界をリードし、世の中に貢献できる研究者集団を目指したチャレンジを行っています。

■大切にしている思い

シオノギの基本方針に基づき、より一層満足度の高い医薬品を、『必要としている患者さま、ご家族、医療従事者の方々に一刻も早く届けること』、『それら医薬品を、経済的に製造・供給すること』を常に意識しながら、日々の製薬研究に取り組んでいます。

■求めている研究員のイメージ

・既成概念を打破し、新たな課題を見出し、挑戦しながら、自発的に変化・成長していける研究者。

・周囲を巻き込み、相乗効果を引き出しながら、不屈の精神をもって、挑戦的な課題をやりとげられる研究者。

・社会に貢献できる研究者。

-

■業務概要

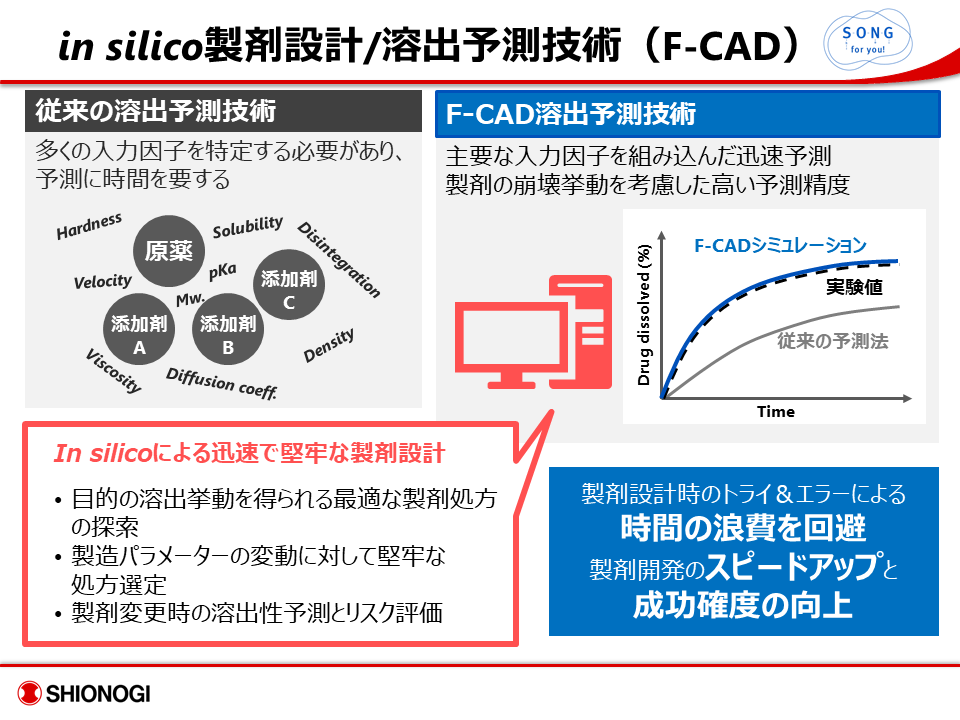

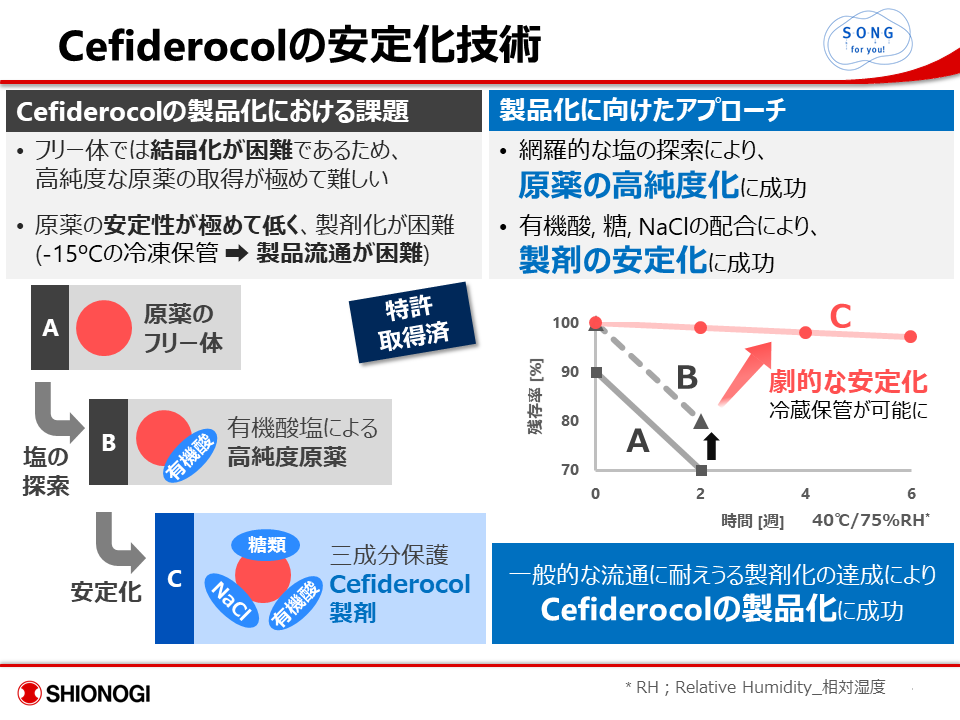

・『医薬品候補化合物の薬効薬理作用を最大限に発揮し、副作用低減を実現した使いやすい製品』を必要とする世界中の皆さまにお届けするために、『投与経路・剤形を適切に選択した上で、必要な添加剤を配合した製剤処方を設計する』とともに、『製品として安定供給するための製造プロセスの設計』、『医薬品としての承認取得に向けた活動』を行っています。

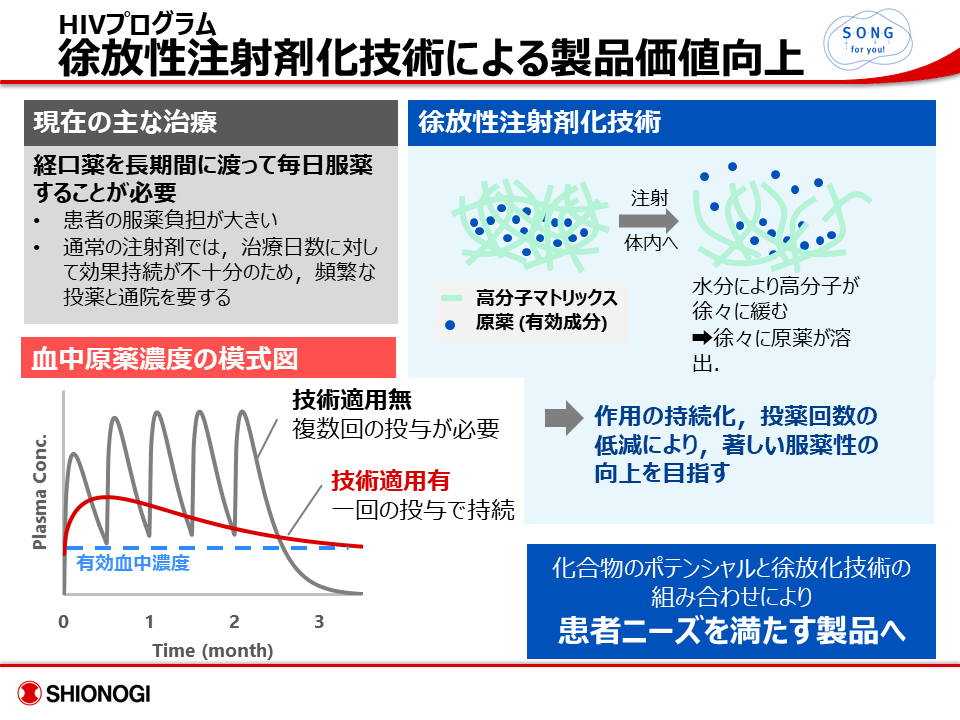

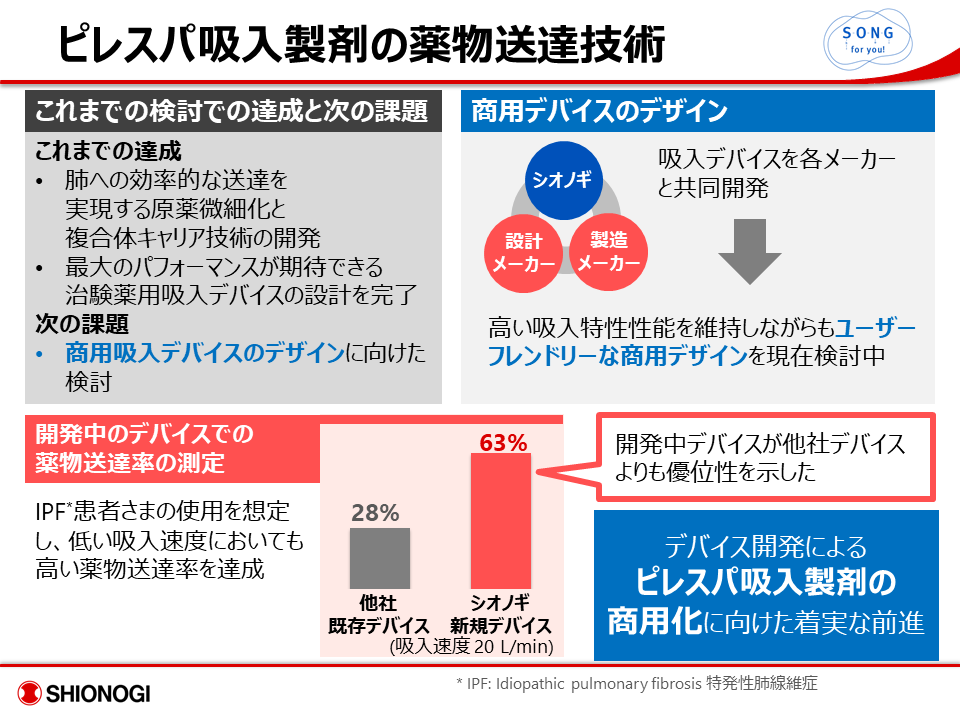

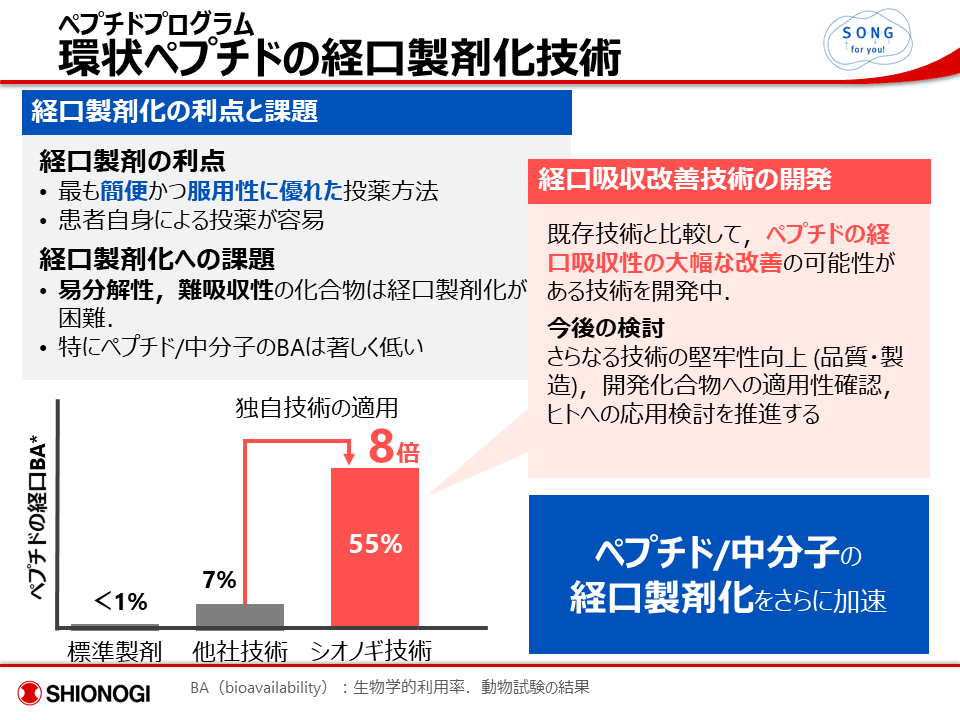

・患者さまの服薬コンプライアンス向上に繋がる付加価値を医薬品にプラスするため、『薬効薬理の持続や投与回数の減少を目的とした徐放性製剤を設計』、『小児を対象とした飲みやすい液剤やドライシロップを設計』、『経肺・経皮・経鼻投与といった投与経路の最適化』によって患者さまのQOL向上に貢献することも、私たちのミッションです。

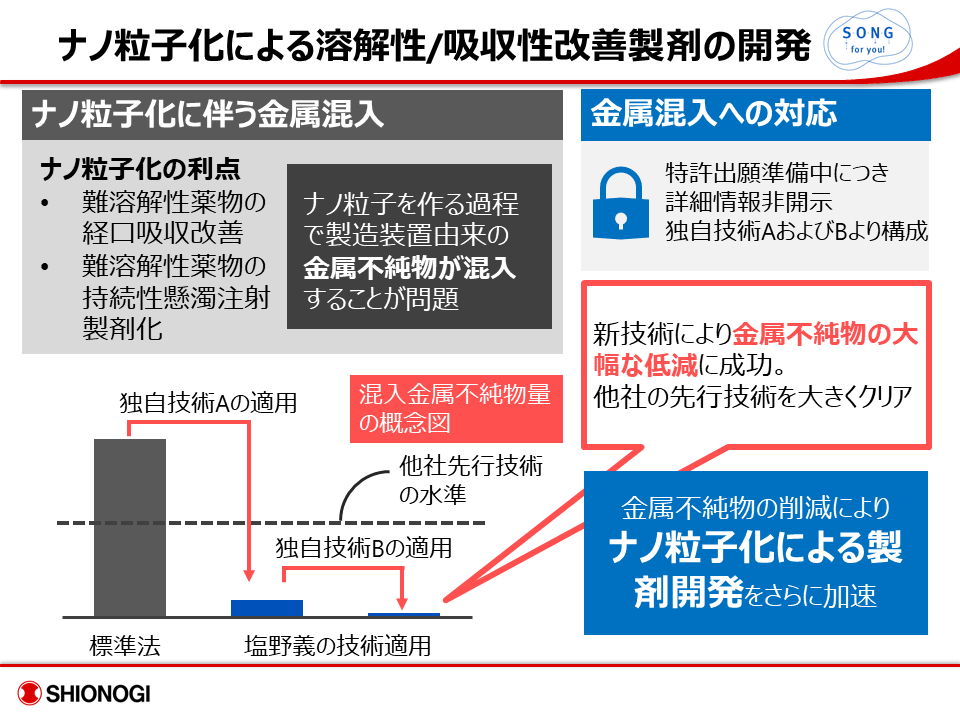

・低分子化合物のみならず、核酸、ペプチド、抗体といった新規モダリティの製剤化への挑戦、生体内の必要な部位に効果的に薬剤をターゲティングするドラッグデリバリーシステム(DDS)技術の研究など、シオノギCMC独自の製剤技術を進化させつつ、新規導入した技術を融合することで革新的製品の創出にチャレンジしています。

■大切にしている思い

シオノギの基本方針に基づいて、アンメットニーズの高い薬剤を病に苦しむ患者さま、ご家族、医療従事者の方々に一刻も早く届けたいという強い意志を持ち、皆様に安心して使っていただける医薬品を安定供給することを常に意識しながら、日々の製剤研究に取り組んでいます。

■求めている研究員のイメージ

・薬学・工学・バイオサイエンスなど多様なバックグラウンドに根差しながら、さらに尖った専門性・独創性を求めて常に自分を磨き続ける強い意志があり、激しい環境変化の中でも失敗を恐れずに積極的にチャレンジできる研究者。

・自分自身の現状(強み弱み)と求められる役割を理解し、仕事を通して個人と組織の成長を結び付けたり、「医療に関わる者の使命」を深く理解して社会に貢献していくことに、「責任」と「覚悟」をもって邁進できる自律した研究者。

-

■業務概要

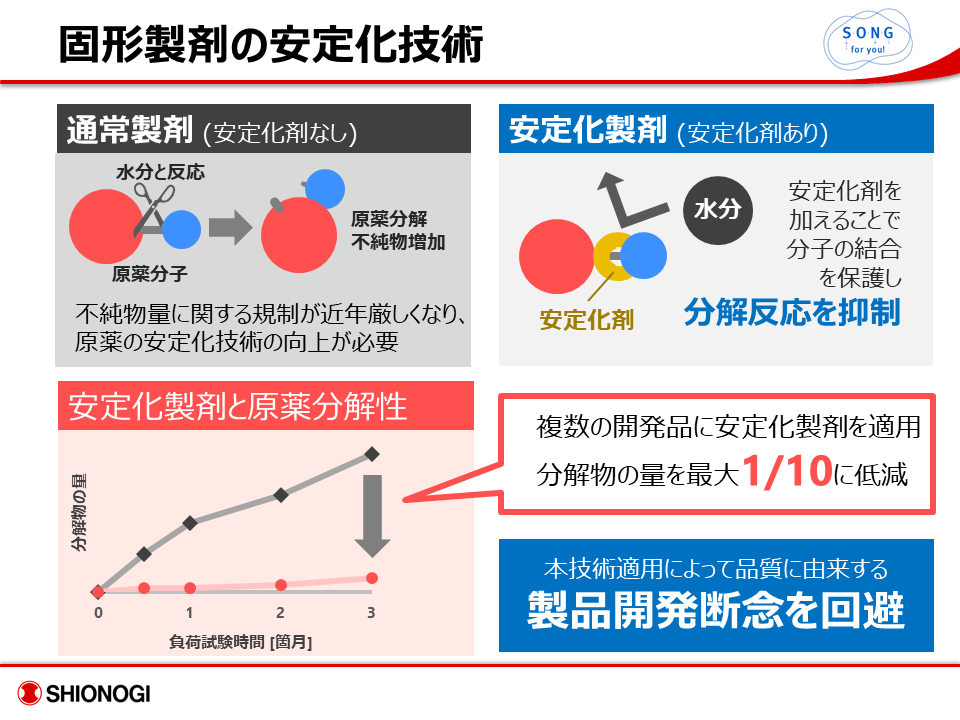

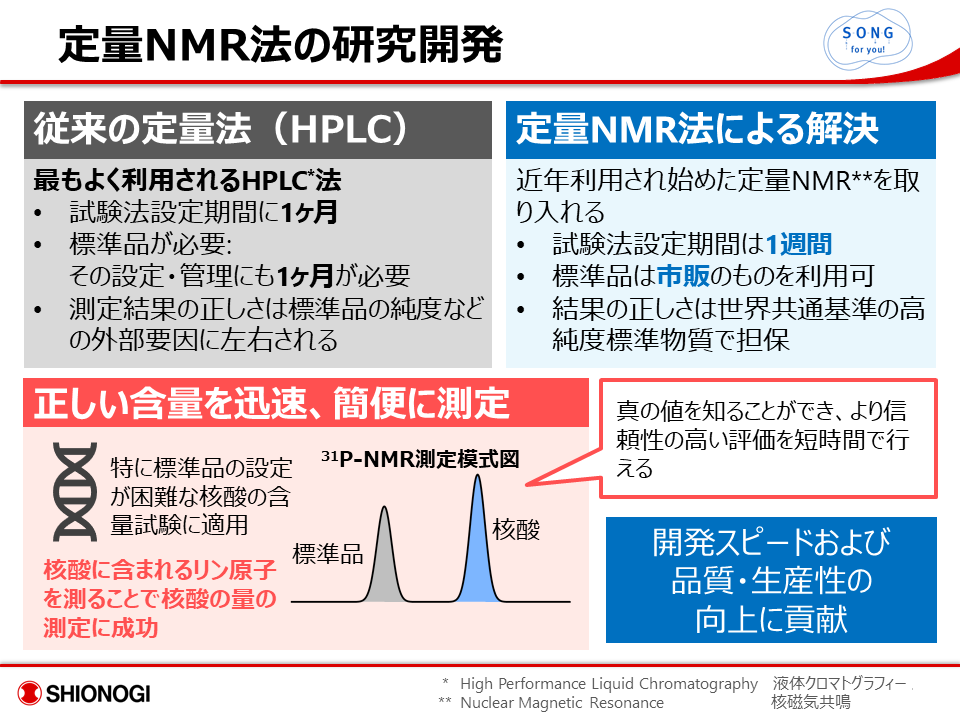

・創薬後期から医薬品販売までの長いライフサイクルにおける製品品質の一貫性、安全性、有効性を担保するための品質マネジメントを戦略的に行う部署です。分析技術向上だけではなく、レギュラトリーサイエンスの知識、品質を創りあげるための研究を通して品質開発力を向上させ、私たちが進化させた研究力・技術力で新たな製品価値を創造します。優れた品質を持つ製品を世に出すためのアクションを、効率的かつスピード感を持って実施し、製品の価値を最大化することをミッションとしています。

・単に分析データを取得するだけではなく、品質を戦略的に創り込み、塩野義の品質をリードする組織になることを意識して日々業務に携わっています。

・最新の分析研究やレギュレーション策定にも関与し、品質面から業界を牽引する役割も担っています。

■大切にしている思い

「外部環境の変化を敏感に捉え、常に世の中に求められている研究開発を推進したい」との思いを大切にしています。シオノギが創製・開発する全ての製品の「品質設計に携わっているという使命感」と「品質を創りあげているという誇り」、他者に負けない「レギュラトリーサイエンス力」と「分析技術力」を常に意識しながら、日々の製品化研究に取り組んでいます。

■求めている研究員のイメージ

・薬学・工学・バイオサイエンスなど、様々なバックグラウンドの先輩たちが活躍している研究所です。

・科学に興味を持ち、研究員同志の切磋琢磨により自分を成長させたい研究者。

・グローバル開発品も多く、世界で活躍したい気持ちを大切にしている研究者。

・研究が好きで、失敗を恐れることなく、常にチャレンジ精神を忘れず前向きで「自らが研究開発した製品を患者さまにお届けしたい」という強い意思を持つ研究者。

-

■業務概要

•シオノギにおいては、従来の低分子医薬品開発に加えて、COVID-19ワクチンなどのバイオ医薬品の開発にも取り組んでいます。CMCにおけるバイオ研究の主なミッションは、①バイオ原薬(有効成分)の製造法開発、②製剤処方(添加剤による最適化等)や製造法の開発、③原薬および製剤の品質を評価する分析法開発です。創薬研究の初期段階から医薬品候補の創製を推進し、またその後の治験原薬・治験薬の製造および臨床試験への供給,最終的にはバイオ医薬品の商用生産につなげていきます。

•バイオ原薬製造法開発においては、迅速な原薬供給かつ経済性の高い(コスト削減)製造法開発が重要です。これらを達成してくための技術研究を行っています。

•バイオ医薬品の薬理作用を最適化するためには、必要に応じたアジュバント選定やドラッグデリバリーシステム(DDS)の活用が非常に重要です。創薬研究段階から、アジュバント選定やDDSの研究を行っています。

•バイオ原薬・製剤の品質評価においては、原薬・製剤が有する物理的化学的性質、生物活性、免疫化学的性質等を理解するための特性解析が極めて重要であり、そのための分析・解析技術の研究を行っています。

• 低分子研究同様、バイオ研究においても、シオノギ独自の強みを持ち、世界をリードし、世の中に貢献できる研究者集団を目指したチャレンジを行っています。

■大切にしている思い

シオノギの基本方針に基づき、より一層満足度の高い医薬品を、『必要としている患者さま、ご家族、医療従事者の方々に一刻も早く届けること』、『それら医薬品を、経済的に製造・供給すること』を常に意識しながら、日々のバイオ研究に取り組んでいます。

■求めている研究員のイメージ

•薬学・工学・バイオサイエンスなど、様々なバックグラウンドの先輩たちが活躍しており、そういった中で科学に興味を持ち、研究員同志の切磋琢磨により自身を成長させていける研究者

•シオノギにおけるバイオ研究は、動き出したところではありますが、世界と競えるレベルまで、これから一気に成長・発展させていきますので、既成概念を打破し、新たな課題を見出し、不屈の精神をもって挑戦しながら、自発的に変化・成長していける研究者

•社会への貢献を常に意識し、行動し続ける研究者

■ 働く環境・風土

■ 独創的なCMC技術(開発中/特許申請)

CMC研究本部におけるトピックスを中心に紹介します。

■ 社外活動の様子

CMC研究本部におけるトピックスを中心に紹介します。

-

■2021年

・A Practical Transferring Method from Batch to Flow Synthesis of Dipeptides via Acid Chloride Assisted by Simulation of the Reaction RateQuick View Other Sources, Chemistry Letters, 2021, 50, 1254

・Development of a Liquid-Liquid Biphasic Reaction Using a Taylor Vortex Flow Reactor Quick View Other Sources, Asian Journal of Organic Chemistry, 2021, 10 1414

■2020年

・Management of the Heat of Reaction under Continuous Flow Conditions Using In-Line Monitoring Technologies Quick View Other Sources, Organic Process Research & Development, 2020, 24, 1095

・Investigation into an Unexpected Impurity: A Practical Approach to Process Development for the Addition of Grignard Reagents to Aldehydes Using Continuous Flow Synthesis, Organic Process Research & Development, 2020, 24, 405

・Management of the Heat of Reaction under Continuous Flow Conditions Using In-Line Monitoring Technologies. Organic Process Research & Development, 2020, 24, 1095

・Development of Manufacturing Processes for Carboxylic Acid Key Intermediate of Lusutrombopag: One-pot Reaction Process of Formylation and Horner-Wadsworth-Emmons Reaction. Organic Process Research & Development, 2020, 24, 2651

・Impact of insoluble separation layer mechanical properties on disintegration and dissolution kinetics of multilayer tablets. Pharmaceutics, 2020, 12, 495

・Development of novel bead milling technology with less metal contamination by pH optimization of the suspension medium. Chem Pharm Bull, in press

・Collaborative Study to Validate Purity Determination by 1H quantitative NMR Spectroscopy by Using Internal Calibration Methodology. Chem. Pharm. Bull, 2020, 68, 868 ※Highlighted paper selected by Editor-in-Chief

・CMC部門におけるICH M7運用:開発品アセスメントと管理例、試験方法の設定例, 「ICHM7・ICH Q3D・その他【不純物】関連における管理戦略・対応とCMC申請, 2020

■2018-2019年

・Practical and Scalable Synthetic Method for Preparation of Dolutegravir Sodium: Improvement of Synthetic Route for Large-scale Synthesis. Organic Process Research & Development, 2019, 23, 558

・Application of Temperature Measurement by Sublimation Rate to a Process Analytical Technology Tool in Lyophilization. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2019, 108, 230

・Recent Development of Optimization of Lyophilization Process., J. Chem., Volume 2019, Article ID 9502856, 14 pages

・Scale-up procedure for primary drying process using combination of the vial heat transfer of lyophilizers and the resistance of dried product layer of formulations. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2018, 66, 1048

-

■学会賞

◇ 2018年

・日本プロセス化学会 Summer Symposium JSPC優秀賞 「目的に応じた中分子ペプチド原薬 カラム精製工程の製法構築」

・Chemical and Pharmaceutical Bulletin Highlighted paper & Featured Article 2018

◇ 2017年

・有機合成化学協会 有機合成化学協会賞 「HIV-1 インテグラーゼ阻害剤 ドルテグラビルの効率的合成法の開発」

■招待講演

◇2019年

・日本プロセス化学会 ウィンターシンポジウム 『抗インフルエンザ薬 バロキサビル マルボキシルのプロセスの開発』

・日本プロセス化学会 ウインターシンポジウム 『原薬の製造法開発において見出された課題と、課題克服に向けたチャレンジ』

・第20回製剤機械技術シンポジウムプログラム 『無菌凍結乾燥製剤設計・開発のためのリスクベースアプローチ』

◇2018年

・レギュラトリーサイエンス エキスパート研修会 専門コース(第238回) 今、ICH M7ガイドラインへの理解を深めるために 『ICH M7ガイドラインの実装(企業の観点から-品質・規格)』

-

■国内の学会参加

プロセス化学会国際シンポジウム、プロセス化学会ウィンターシンポジウム、日本環境変異原学会、複素環学会、化学工学会、日本核酸医薬学会、CSJ化学フェスタ、FlowST学会、アジア環境変異原学会、日本RXEフォーラム、International Kyoto Conference on New Aspects of Organic Chemistry (IKCOC)、日本薬剤学会、DDS学会 、製剤機械技術学会、日本PDA製薬学会、日本薬物動態学会、国際リポソーム学会、日本分析化学会

■国外の学会参加

Gordon Research Conferences(GRC)、International Society of Heterocyclic Chemistry(ISHC)、American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS)

■ 先輩研究員からひと言

〒541-0045

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

Copyright ©SHIONOGI & CO., LTD. All right reserved.